|

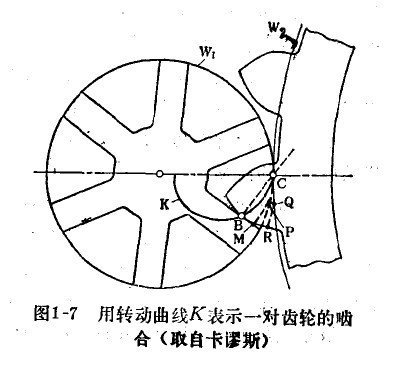

齿轮的发展一直都是学者研究的重点,从齿轮出现到现在,大方面上来说齿轮经过了四个阶段的发展,经过台湾成大精工的资深设计者指出,齿轮的发展分别经过了挂引齿轮、等节距齿轮、摆线齿轮以及渐开线齿轮,后才发展成为我们如今见到的各种齿轮。 第一阶段是原始齿轮装置中所见的所谓挂引齿轮阶段,发生在公元前400年左右,在这一阶段留下的文字资料很少,出土的成型齿轮有我国山西的青铜齿轮,是用在指南车上使用的。 第二阶段是使用等节距齿轮阶段。十六世纪末,虽然没有理论上正确的齿形,但是己能凭经验制造出颇能正确传递旋转运动的齿轮。 第三阶段是开始进行齿形理论研究、使用摆线齿轮的阶段。丹麦天文学家饿勒夫·罗默(Olaf Roemer)在1674年首先提倡:为使齿  轮进行等速运动,外接线齿形的齿轮是适当的。1694年法国的菲力普·狄·拉伊勒(Philipp de la hire)发表了题为“外摆线理论”的演讲,提出外摆线齿形作为与点齿轮或针轮啮合进行等用速度运动齿轮的齿形。法国数学家卡谬斯(M.camua)对钟表齿轮的齿形进行了研究,在1733年发表了下述理论:如图1-7所示,轮西接触点B的公法线BC应该恒通过两齿轮中心联线上定点C(节点)。达就是所谓卡锣斯定理,至今仍是作为齿形机构学条件而众所周知的齿形啮合基本原则。十九世纪中叶,英国剑桥大学罗伯特·咸利斯教授发表了在节圆外侧初内例分别采用外摆线和内接线的复合摆线齿形,并进一步阐明了接线波动因和齿数无关,不同齿数的齿轮,波动圆直径恒取等值,因此采用这种齿形系的齿轮,不管齿数多少都能正确啮合,是具有互换性的齿轮。这样就完成了具有互换性的复合摆线齿形。不久,布朗·夏普公司出售根据这种齿形设计的成形铣刀,从而普及全世界。 轮进行等速运动,外接线齿形的齿轮是适当的。1694年法国的菲力普·狄·拉伊勒(Philipp de la hire)发表了题为“外摆线理论”的演讲,提出外摆线齿形作为与点齿轮或针轮啮合进行等用速度运动齿轮的齿形。法国数学家卡谬斯(M.camua)对钟表齿轮的齿形进行了研究,在1733年发表了下述理论:如图1-7所示,轮西接触点B的公法线BC应该恒通过两齿轮中心联线上定点C(节点)。达就是所谓卡锣斯定理,至今仍是作为齿形机构学条件而众所周知的齿形啮合基本原则。十九世纪中叶,英国剑桥大学罗伯特·咸利斯教授发表了在节圆外侧初内例分别采用外摆线和内接线的复合摆线齿形,并进一步阐明了接线波动因和齿数无关,不同齿数的齿轮,波动圆直径恒取等值,因此采用这种齿形系的齿轮,不管齿数多少都能正确啮合,是具有互换性的齿轮。这样就完成了具有互换性的复合摆线齿形。不久,布朗·夏普公司出售根据这种齿形设计的成形铣刀,从而普及全世界。第四阶段是渐开线齿形阶段。渐开线齿形在其创始阶段中处于劣势,普及很慢,由于利昂赫特·欧拉(Leonhard Euler)和其他先驱者逐渐阐明其优点,特别是成利斯选定了齿形角为14.5。的标推齿轮,其优越性才逐渐为人们所认识,但是取代当时占统治地位的摆线齿形而成为占优势的代表性齿形,还是进入二十世纪以后的事,当时由于范成切齿法的研究,才使渐开线齿形在实用中普及,从此才进入第四阶段。 直至今天,锥齿轮、圆柱齿轮、非圆齿轮、齿条、蜗轮蜗杆等,细分到各种不同材料所锻造的齿轮。各种齿轮组合而成的设备,如齿轮减速机、蜗轮减速机、行星减速机等,成为工业生产与生活中不可或缺的器件。 |